纽约东村札记

按:“野地所获”的意思是:路边野餐、放歌野唱,顺手采摘些不知名的野花。在人文地理景观上,“野地”指那些远离都市和中心,零星散落在荒郊野岭中未开垦和无人居住的旷野或边缘聚落。一个物体,只有把它与我们赋予它的用途联系起来才能成为某个东西,因此现象不仅存在于物体本身,也存在于我们对待它的方式。大道崩溃,“礼失求诸野”,所以远离闹市,在“野地”漫无目的地行走,说不定会发现和收获不一样的风景。在这里,“野地”作为一种视觉文化现象,既不是一个纯粹客观的物体,也非一个主观臆想的产物。也就是说,“野地”之所以为“野地”,其实是被一些独行于野的人创造性地观看、发明出来的。在我的写作中,这种“野生”而非“家养”的、持续性的生命冲动和身体经验,支配了我这些年在“野地”的行走和观看。对我来说,“野地”既是滋养生命的天地大美,也意味着故土、亲情,更是思想和精神、艺术和文学内在的宏丽与诗情的源头。(管郁达)

一

因为女儿在纽约读书的缘故,我来纽约不下三四次了,加上之前几次与何工驾车穿越美国,纽约都是起点或终点。这样算起来,纽约可以说是我来得最多的美国城市;

长住的时间,加起来最少也有半年。这次疫情,武汉封城时,我们刚好在纽约,待2月中旬回国时,纽约已是风声鹤唳、草木皆兵。我们运气好,躲过一劫。

当然,有人说纽约不是美国的,而是世界的。好吧,我来到了“哥谭”(Gotham City,一个蝙蝠侠居住的“世界都市”)。纽约其实不算大,区区曼哈顿,还不及北京的朝阳区;

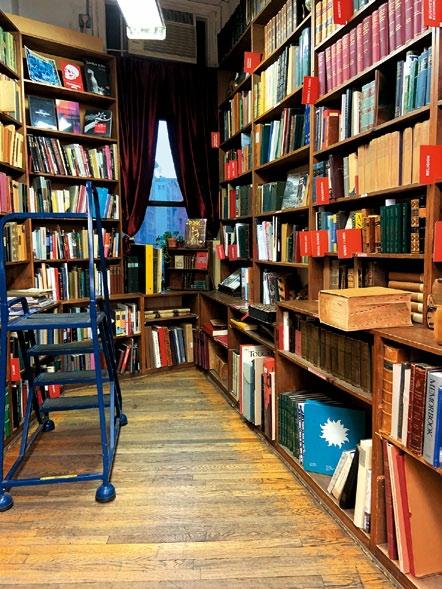

但是信息、文化、人种、财富、高楼、饮食的密集却罕有其匹。我住在东村,出门500米之内,各种文身店、画廊、书店、古着店、餐厅、酒吧应接不暇,一路上街景变幻莫测,异行涂鸦皆成风景。至于地铁,更是各色人种混杂的文化大熔炉,单是音乐、街舞表演一项,就让人眼花缭乱。初见时我激动不已,每每拍摄视频发微信,后来看得太多了,刷屏不过来,也就熟视无睹、安之若素,染上了纽约人的淡定或“冷漠”。

说纽约人冷漠,那是因为大家对公共空间和私人领地分得清楚,各做各的事情,不依附和攀比。公共服务高效而务实。纽约地铁有100多年了,又老又旧,以“脏乱差”著称,风驰电掣,呼啸而过,常带着股尿骚味,令人心悸。但其高效便利,24小时通勤,可达纽约任何一个地方。这点,那些装逼的“高大上”的地铁是比不了的。我看过一本讲纽约地下世界的书,说是地铁里的老鼠都成精了,由硕大无比的鼠王统领,自成一个王国,难怪好莱坞电影老拿纽约的老鼠讲故事。其实何止老鼠,地面上的鸽子、麻雀、松鼠也不怕人,还常在广场、街头与人争食。我住的东村一个小区,松鼠几乎与人的数量相等,而且有蔓延之势。

纽约是移民社会,来自世界各地、五湖四海的移民组成了一个个社区。有各种各样的城中之城。我们常去买菜的唐人街,年味和民俗比国内好些地方还浓,像是20世纪七八十年代的广州或香港。满街涂鸦的布鲁克林,犹太人、爱尔兰人、加勒比移民的社区,还有遍地嘻哈、滑板的哈莱姆黑人社区,几乎就是联合国的一个缩影。所以,人在纽约是没有乡愁的,大家都是异乡人,乡关何处?

白先勇的小说《纽约客》写一群在纽约混日子的华人“贵族”,在我看来,与明末清初的文人士大夫的家国情怀类似,大概就是一种末代贵族的挽歌,借纽约这个他者来说事情。张爱玲在洛杉矶的凄凉晚景,也是这样一种遗族之悲。毕竟,民国已成故国,他乡又不是故乡。

纽约的冬天极寒,有一次我为取暖去位于百老汇大道828号、靠近第12街的史传德书店(The Strand Bookstore)待了一下午,淘得一册1901年初版的《勃朗宁诗集》,晒了下朋友圈,引来远在亚利桑那图森读博士的周彦华君的点赞,说我已经是纽约客(New Yorker)了。岂敢岂敢!连在纽约混了几十年的张北海先生、韩湘宁先生,还有我许多长住纽约的朋友,都不会这样说。若问起他们纽约哪里好玩,也都常常很低调,说:好玩的地方很多。真正的纽约客,低调而不张扬,举止得体,收放自如。纽约的个性高而冷,又酷,但绝不冷酷。这种又冷又酷的个人主义不随波逐流,崇尚个人自由,也是纽约让我心仪的地方。

我在纽约无事,就是个游手好闲的人。本雅明说:巴黎是19世纪的首都,而不仅仅是法国的首都。我理解他的意思,那是代表一个时代而非一族一国。纽约呢,是20世纪的首都吧,所以美国人常说“纽约是世界的首都”,这种唐老鸭式的自大倒是彻头彻尾美国式的。巴黎适合闲逛,纽约也是。可以独处,也可以无所事事、四处游荡。特别是像我这样的过客,闲逛、游手好閑让我与国家、民族、政治、当代艺术那些宏大叙事离得远了。最终还原为一个真实的肉身,虽然这个肉身有时很脆弱,难免孤独和忧伤。

那本1901年初版的《勃朗宁诗集》让我想起了电影《海上钢琴师》中的主角“1900”。他在经历了半生海上的漂泊后,犹豫着要不要登上陆地,去见识一下纽约。最终他退回到了船上。他说:“陆地对我来说是一艘太大的船,太漂亮的女人,太长的旅程,太浓烈的香水,无从着手的音乐。我永远无法走下这艘船,这样的话,我宁可舍弃我的生命。”

我们每个人都有自己的船,由各自的生命之流载来。我的船呢,在生命无尽的旅程中或许已经折损了,无法开到岸边。所以尽管来了这么多次纽约,也住了这么长的时间,尽管我发现,自己开始慢慢地喜欢上了这座城市的冷艳与风情;

但漂泊异乡的基因告诉我,我还是不能成为真正的“New Yorker”,洞悉这个城市的秘密,与它一同呼吸和成长。我是一个山里长大的、无家可归的浪子。充其量我只是一个路过纽约的访客,这样的访客,纽约太多了。这个城市对访客的吸引和诱惑是致命的:你来过一次后,就会不断地回来。

二

昨天散步去格林威治村的一家书店,买了本苏西·罗托洛的自传《放任自流的时光:20世纪60年代的格林威治村,我与鲍勃·迪伦》。苏西是迪伦20世纪60年代在纽约格林威治村期间的女友,迪伦的第一个真爱,迪伦众多传世情歌中的女主角,更是他政治意识的启蒙者,影响他成为时代抗议的旗手。在经典专辑《放任自流的鲍勃·迪伦》的封套上,苏西·罗托洛和鲍勃·迪伦相拥走在冰天雪地的琼斯街头的那幅温暖图像,已然成为20世纪60年代文化的图腾符号。

20世纪60年代早期的纽约所具有的理想主义和创造力,使得格林威治村成为摇滚反抗文化的发源地:不仅是因为它的波希米亚生活方式,更因为它酝酿过反叛的政治和社会思想,以及革命性的艺术、音乐、诗歌和文学。那个时代的格林威治村村民,无论是工运分子、左翼人士、民权运动家,还是艺术家、民谣乐手、诗人和作家,他们都坚实地扎根于脚下的土地,坚定不移地为边缘人、弱势群体发声;

与此同时,他们各种各样的想法经过碰撞、熔炼、构筑后融为一体,为20世纪60年代文化多个领域的发展指明了方向。苏西在其自传中追忆道:“在那个年代,我们为自己的思想而活,为自己的理想而活,为自己的信仰而活——那是20世纪60年代独有的生活方式。我们活得深刻,我们绝不肤浅。那时,我们真诚地相信自己可以改变世界,并且我们真的做到了。”20世纪60年代的音乐与艺术的蓬勃发展改变了当时世界的文化脉络,风起云涌的民权运动和反战运动则催生了日后一些新的法律法规。如1971年,美国宪法第26修正案将具有选举权的公民年龄从21岁降至18岁;

1973年,尼克松总统宣布取消征兵制;

等等。实际上,经过民权运动和反战运动的洗礼后,美国社会才逐渐成为一个开放、宽容的多元社会。在那个年代,纽约的格林威治村是边缘人、疯狂艺术家以及反叛者聚集的公共广场;

在那个年代,纽约取代了巴黎成为全世界艺术家最向往的地方。遗憾的是:如今的格林威治村已经走向了中产阶级化和商业化,曾经的波希米亚传统早已不复存在。然而,正如苏西所说:“与其说格林威治村是一个实际的地点,不如说它是一个概念,一个存在于人们心中的符号,一次对‘大地上的异乡客的召唤。甚至可以说,这个地方还在不在已经无所谓,在哪里也无所谓。重要的是:有价值的思想、伟大的创意注定能够找到土壤,然后生根发芽、茁壮成长;

而只要有创造的精神,就永远能够找到方向。”

我们,生于20世紀60年代的这拨人,是红旗下的蛋。我们关于“60年代”文化的启蒙,也是从摇滚乐和民谣开始的,但却要等到20世纪80年代初崔健那声“一无所有”的呐喊。待我们听到鲍勃·迪伦的歌时,已经是“走过来走过去,没有根据地”的90年代的晚上。深沉的夜幕悄然落下,那些走夜路的人,七零八落的,只能自己摸索,抬头看不到星辰。

深冬的纽约,满地落叶。我走在格林威治村的街上,睁大了眼睛,好像要从每一片落叶上寻找那些飘散在寒风中的答案。耳朵被冻得通红。

雪落在昏暗的路灯下,树叶上没有答案。

猜你喜欢 野地格林威治迪伦 野地环逃遁记辽河(2021年3期)2021-04-12音乐家编年史:鲍勃·迪伦的歌小资CHIC!ELEGANCE(2019年39期)2019-11-26等一些媒体诗潮(2017年2期)2017-03-16你不知道的鲍勃·迪伦思维与智慧·上半月(2017年2期)2017-02-22鲍勃·迪伦的摇滚魂留学生(2016年1期)2016-01-28村边的野地作文周刊(中考版)(2015年37期)2015-12-30欧美音乐 鲍勃·迪伦海外英语(2013年11期)2014-02-11祈愿好运疯狂英语·口语版(2013年5期)2013-07-17上一篇:乒乓球,你跑不掉啦!

下一篇:银行五一节活动方案